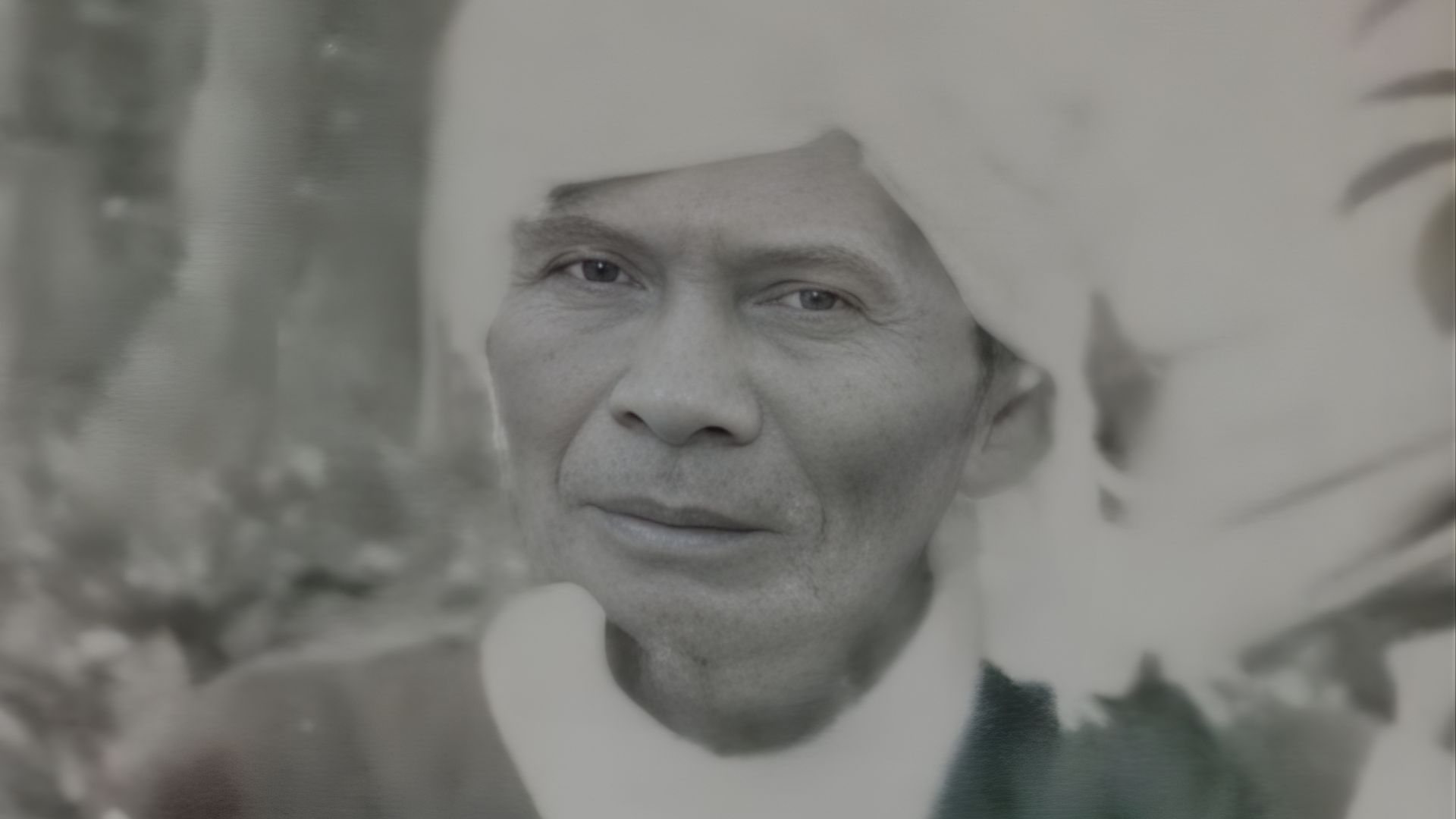

Di pedalaman Luhak Limo Puluah, tepatnya di Nagari Taeh Bukik, nama Syekh H. Amin masih disebut dengan takzim. Ia lahir sekitar 1915 dan wafat pada 1978, namun jejaknya tak lekang oleh waktu. Masyarakat mengenangnya sebagai shahibul karamah sebutan bagi sosok yang diyakini memiliki keistimewaan ruhani. Cerita tentang dirinya beredar dari surau ke surau, dari mulut orang tua kepada generasi yang lebih muda.

Ia tumbuh dalam keluarga yang memegang kuat tradisi tasawuf. Kakeknya, Syekh Abu Bakar dikenal sebagai Datuak Gaek merupakan ulama tua yang berpengaruh pada awal abad ke-20. Ayahnya, Angku Mudo H. Rasyidin, juga figur yang disegani. Lingkungan seperti itu membentuk watak religius sekaligus disiplin spiritual sejak dini. Pendidikan Al-Qur’an dan dasar-dasar ilmu agama diperoleh di surau-surau kampung, ruang sosial yang menjadi jantung transmisi ilmu di Minangkabau.

Sejak kecil, menurut riwayat yang beredar, ada tanda-tanda kelainan dalam diri Amin kecil. Ia menjalani masa kanak-kanak seperti anak lain, namun memiliki kecenderungan kontemplatif. Kecintaannya pada laku batin kelak mengarahkannya pada tarekat khususnya Naqsyabandiyah, jalur yang diwarisi dari keluarga. Dalam disiplin ini, zikir khafi, muraqabah, dan rabithah menjadi fondasi perjalanan spiritualnya.

Ilmu tarekat ia pelajari dari sang ayah dan sejumlah guru di kampung halaman, termasuk Imam Hamid di Taeh Bukik. Ia juga memiliki relasi intelektual dengan garis Balubuih melalui Syekh Mudo Abdul Qadim. Hubungan itu berlanjut pada kedekatan dengan Syekh H. Abdul Malik bin Syekh Mudo Abdul Qadim. Dikisahkan, sosok yang dikenal tegas dan keras itu berubah lembut saat berjumpa dengannya, bahkan memanggilnya “Mamak”. Dalam kultur surau, panggilan itu bukan sekadar sapaan, melainkan pengakuan terhadap kedalaman ruhani.

Tak hanya Naqsyabandiyah, ia mengajarkan Sammaniyah, memperluas spektrum suluk yang berkembang di wilayah pedalaman. Di suraunya, pelajaran tauhid khususnya sifat dua puluh disampaikan berdampingan dengan tasawuf praktis. Ia tidak sekadar mengurai konsep, tetapi mengajak murid merasakan makna tazkiyatun nafs dan fana dalam bingkai Ahlussunnah.

Kisah karamahnya menjadi bagian tak terpisahkan dari reputasinya. Namun, di tengah pujian, ia dikenal tawadhu’. Cerita tentang keistimewaan itu tak membuatnya berjarak dari masyarakat. Sebaliknya, ia semakin tekun “manukuak kaji” menyelami teks klasik. Di usia senja, ia masih belajar Al-Hikam karya Ibn ‘Athaillah kepada Syekh Mukhtar Angku Lakuang, salah satu sesepuh PERTI. Sikap itu menunjukkan bahwa dalam tradisi tasawuf, perjalanan ilmiah tak pernah berhenti, bahkan bagi seorang guru.

Ada pula sisi lain yang jarang disorot: kecintaannya pada silek Minangkabau. Falsafah “lahir silek mancari kawan, batin silek mancari Tuhan” sejalan dengan etika tarekat. Silat bukan sekadar bela diri, melainkan disiplin raga yang menopang disiplin batin. Dari sinilah lahir kisah-kisah khariq lil-‘adat yang mengitari dirinya cerita-cerita yang oleh masyarakat dianggap melampaui nalar biasa.

Muridnya, Buya Syamsu Anwar Mangkuto Malin, pernah mengisahkan metode pengajaran yang tak lazim. Pengajian dilakukan tengah malam. Para murid diminta tidur lebih awal agar mampu bangun. Di kampung yang dingin, itu bukan perkara mudah. Hanya yang bersungguh-sungguh mampu melawan kantuk. “Urang nan barasoki iolah urang yang jago,” begitu petuah surau: rezeki ilmu diperoleh oleh mereka yang terjaga.

Sebelum mengajar, ia menghangatkan tubuh di depan lampu danar. Setelah itu, pengajian dimulai. Pesannya tegas: “Apo nan didonga diingek elok-elok, sebab diulang ndak bisa.” Uraiannya mengalir deras, sarat ayat dan dalil, seolah tersusun spontan tanpa catatan. Namun ketika diminta mengulang, ia tak selalu mampu memaparkan dengan struktur yang sama. Dalam tradisi tasawuf, fenomena ini sering dipahami sebagai ‘ilm ladunni’ pengetahuan yang diyakini sebagai limpahan ilahi, bukan hasil kalkulasi rasional semata.

Pelajaran yang diberikan merentang dari tauhid hingga tasawuf, dengan penekanan pada internalisasi makna. Pengajian kerap berakhir menjelang subuh, meninggalkan kesan mendalam bagi para murid. Di surau itu, ilmu bukan sekadar teks, melainkan pengalaman batin.

Syekh H. Amin wafat pada 1978. Namun hingga kini, Taeh Bukik masih menyimpan cerita tentang dirinya. Di tengah perubahan zaman, sosoknya menjadi pengingat bahwa jaringan tarekat di Minangkabau tak hanya dibangun oleh polemik intelektual, tetapi juga oleh laku sunyi para guru yang menautkan langit dan bumi dalam satu tarikan zikir.